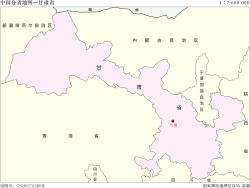

河西走廊,位於中國黃河以西,呈西北—東南走向為狹長狀平原,形如走廊,故而得名,絲綢之路必經之道。其範圍是東起黃河,西至吐魯番盆地,南北介於南山(祁連山和阿爾金山)和北山(馬鬃山、合黎山和龍首山)之間,北部可經居延海沿着草原絲綢之路進入漠北,長約900公里,寬數公里至近百公里不等。地跨甘、青、蒙、寧、新五省區,由於大部分範圍在甘肅省,故又稱「甘肅走廊」。

最早先後為月氏、匈奴領土,自漢武帝開闢河西、「列四郡」以來是中原連接西域新疆的重要通道,為古代絲綢之路東端的一部分,是古代中國漢地同西方世界進行政治、經濟、文化交流的重要國際通道,在大部分中國歷史時期,河西走廊一直是中國大一統王朝的西北端。漢朝、唐朝、元朝、明朝及清朝均控制河西走廊。

氣候

氣候為乾燥少雨(因距海遙遠)屬於溫帶沙漠氣候, 但夏季可利用祁連山的雪水進行綠洲農業。

行政區劃

地域上包括甘肅省的蘭州(金城郡)、青海省的西寧、內蒙古的額濟納旗和「河西四郡」:武威(古稱涼州)、張掖(甘州)、酒泉(肅州)和敦煌(沙州),不包括在「河西四郡」的還有瓜州、鄯州。

西漢時期,漢武帝開闢河西,「列四郡」即武威郡、張掖郡、酒泉郡、敦煌郡,西漢曾設置過青海的西海郡,東漢設置過居延海的西海郡。

居民

歷史

歷史上最早的河西走廊為原始印歐人的一支吐火羅人、月氏和漢藏羌等民族的聚居地。吐火羅人分北路及南路往東方進發,直至受匈奴所阻為止。北路在龜茲及焉耆定居,建立龜茲及焉耆等國,並分別發展出龜茲語及焉耆語。另一支往南路分佈的吐火羅人則曾建立于闐及東接河西走廊的鄯善等國家。秦末民變時期,月氏實力強大,與蒙古高原東部的東胡部落從兩方面脅迫遊牧於戈壁沙漠南部和陰山一帶的匈奴,匈奴曾送人質於月氏。秦末,匈奴質子自月氏逃回,殺父自立為冒頓單于,約在前205—前202年冒頓單于時代,匈奴數度擊敗月氏,月氏部落開始西遷,離開河西走廊。前162年,老上單于再度擊敗月氏,佔領河西走廊。月氏部落大舉西遷,擊敗大夏,建立王庭,稱大月氏。而留在原居地的部眾,稱小月氏[1]。小月氏與當地羌族融合,附屬於匈奴右賢王之下。河西走廊成為休屠王與渾邪王的領土。

東漢時,河西走廊一帶的主要非漢族居民,被稱為盧水胡。主要由小月氏組成。此外,湟中也有一支小月氏部落,稱湟中月氏胡;在張掖的小部落,稱義從胡[2]。有學者認為,羯人的祖先可能是由小月氏分支。

參見

參考文獻

- ↑ 《史記》〈大宛列傳〉:「始月氏居敦煌、祁連閒,及為匈奴所敗,乃遠去,過宛,西擊大夏而臣之,遂都媯水北,為王庭。其餘小眾不能去者,保南山羌,號小月氏。」

- ↑ 《後漢書》〈西羌傳〉:「湟中月氏胡,其先大月氏之別也,舊在張掖、酒泉地。月氏王為匈奴冒頓所殺,餘種分散,西逾蔥領。其羸弱者南入山阻,依諸羌居止,遂與共婚姻。及驃騎將軍霍去病破匈奴,取西河地,開湟中,於是月氏來降,與漢人錯居。雖依附縣官,而首施兩端。其從漢兵戰鬥,隨勢強弱。被服飲食言語略與羌同,亦以父名母姓為種。其大種有七,勝兵合九千餘人,分在湟中及令居。又數百戶在張掖,號曰義從胡。中平元年,與北宮伯玉等反,殺護羌校尉泠征、金城太守陳懿,遂寇亂隴右焉。」